Klöckner fordert Reform des Bundestagswahlrechts erneut

Einleitung zur Wahlrechtsreform in Deutschland

Die Diskussion über das Bundestagswahlrecht ist aktuell von besonderer Brisanz, insbesondere im Kontext der jüngsten Reformmaßnahmen der Ampel-Koalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Die Reform hat das Ziel, die Anzahl der Sitze im Bundestag zu reduzieren, was auf den ersten Blick als notwendig erachtet wird, um die Effizienz des parlamentarischen Systems zu steigern. Eine bedeutende Maßnahme wäre die Reduzierung der Sitze von 735 auf 630, was durch die Streichung von Überhang- und Ausgleichsmandaten erreicht wurde. Diese neue Regelung hat jedoch auch zu kontroversen Diskussionen und Widerständen, insbesondere seitens der Opposition, geführt.

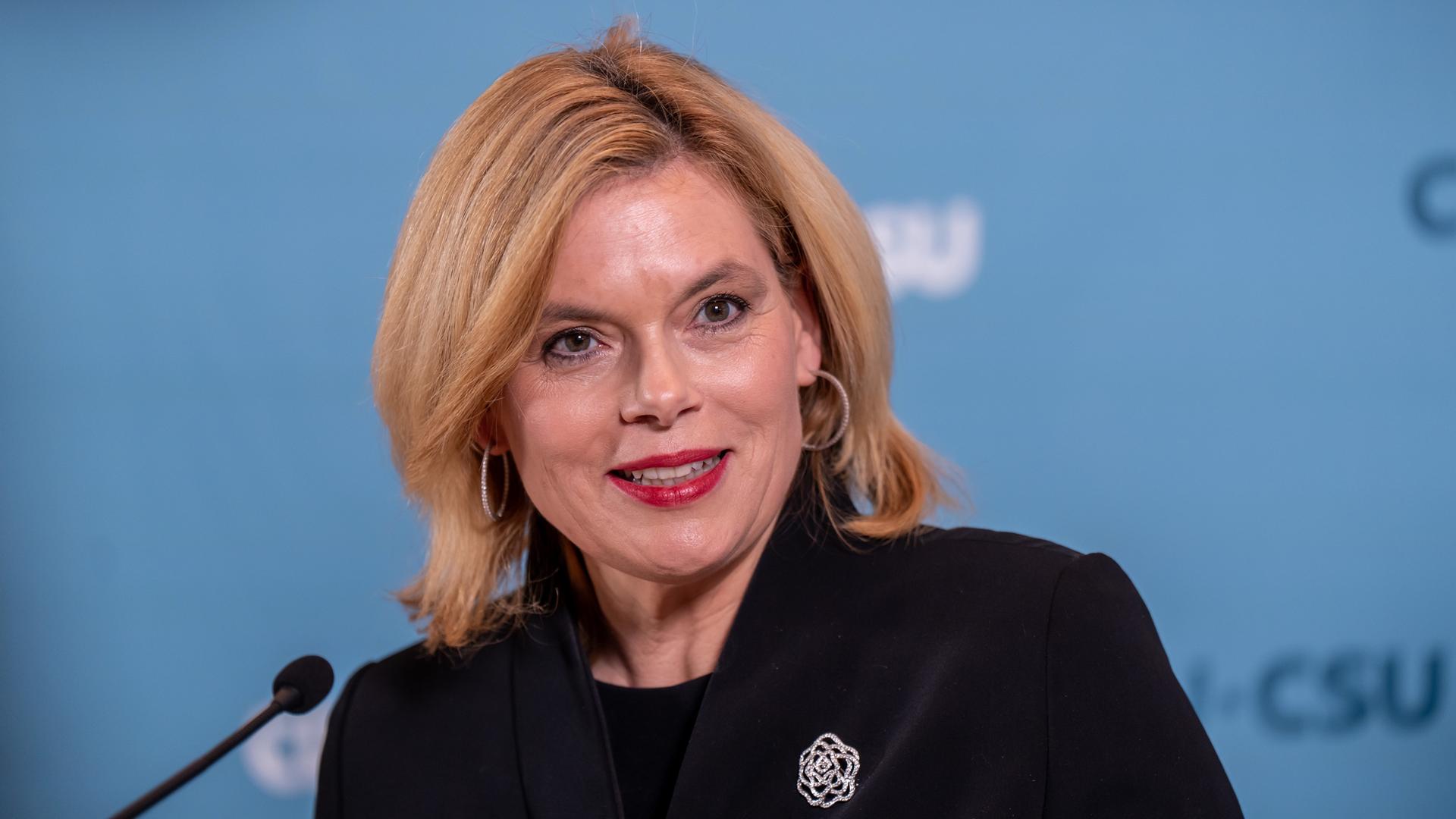

Der Widerstand der Union

Die Union, vertreten durch zahlreiche CDU-Politiker, hat die Wahlrechtsreform von Beginn an stark kritisiert. Julia Klöckner, prominente Vertreterin der CDU, hat sich in diesem Zusammenhang klar positioniert. In einer Äußerung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur forderte sie die Fraktionen auf, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen, ließ jedoch keinen eigenen Vorschlag vorschlagen. Klöckner argumentiert, dass bereits ausreichend Vorschläge in der Diskussion sind, die eine gerechtere Wahlgestaltung ermöglichen sollten. Ihr Standpunkt ist, dass die Reform zu einer erheblichen Entwertung der Erststimme geführt hat, was ihrer Ansicht nach die Wahlberechtigten in den Wahlkreisen betrifft. Die Sorge um die Verzerrung der politischen Repräsentation durch solche Reformen ist ein zentraler Punkt der Kritik an den gegenwärtigen Änderungen.

Die Auswirkungen der Reform

Die Entscheidung der Ampel-Koalition, die Anzahl der Bundestagsabgeordneten durch eine Reform des Wahlrechts zu reduzieren, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wahlpraxis in Deutschland. Die 23 Wahlkreissieger, die trotz ihrer Leistungen und Wahlgewinne kein Direktmandat erhalten haben, sind ein Beispiel für die problematischen Folgen dieser Gesetzesänderung. Viele Bürger und Wähler in diesen Wahlkreisen fühlen sich möglicherweise benachteiligt, da ihre Stimmen nicht in dem Maße repräsentiert werden, wie es im Vorfeld der Reform erwartet wurde. Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, inwieweit eine solche Reform die demokratische Legitimität des deutschen Bundestages gefährden könnte.

Schlussfolgerung zur Wahlrechtsdebatte

Die Auseinandersetzungen um das Bundestagswahlrecht sind vielschichtig und zeigen, wie komplex die Herausforderungen im politischen System Deutschlands sind. Die Reform, die eine Reduktion der Sitze im Bundestag und die Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten vorsieht, hat einen breiten Widerstand ausgelöst, der sich nicht nur auf die Union beschränkt. Es bleibt abzuwarten, wie die Diskussionen und möglichen Anpassungen in der Zukunft verlaufen werden und ob die Vorschläge der Opposition Gehör finden werden. Die Frage nach einer gerechten und repräsentativen Wahl bleibt zentrale Herausforderung im politischen Diskurs.

Fazit: Die Herausforderungen des Wahlrechts

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Reform des Bundestagswahlrechts ein bedeutendes und sensitives Thema darstellt, das die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig beeinflussen könnte. Die anhaltenden Diskussionen und der Widerstand der politischen Akteure deuten darauf hin, dass es essentiell ist, die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen, um eine gerechte und funktionierende Demokratisierung zu gewährleisten.