Klöckner fordert ReformReform Eine Reform bezeichnet eine gezielte Veränderung oder Verbesserung bestehender Strukturen, Gesetze, Systeme oder Prozesse. Ziel ist es, Missstände zu beseitigen, Abläufe zu modernisieren oder gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen anzupassen. Reformen können einzelne Bereiche betreffen oder umfassende Veränderungen auslösen und entstehen oft aus gesellschaftlichem, technischem oder politischen Bedarf. #Erneuerung #Umgestaltung #Neuausrichtung #Strukturreform des Bundestagswahlrechts erneut

Änderungen im Bundestagswahlrecht: Hintergrund und Auswirkungen

Die Reform des Bundestagswahlrechts, die eine Verkleinerung des Parlaments von 735 auf 630 Sitze zur Folge hatte, wurde durch die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP initiiert. Der zentrale Punkt dieser Reform war die Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Dies führte dazu, dass eine Reihe von Wahlkreissiegern, die in der letzten Wahl ein Direktmandat gewinnen konnten, ohne ihr Mandat dastehen mussten. Solche Entwicklungen hatten in der politischen Landschaft bereits im Vorfeld der Reform für Diskussionen gesorgt. Die CDU, als eine der führenden Oppositionsparteien, hatte von Beginn an Bedenken geäußert und den Reformprozess kritisch begleitet.

Die Reaktion der Opposition

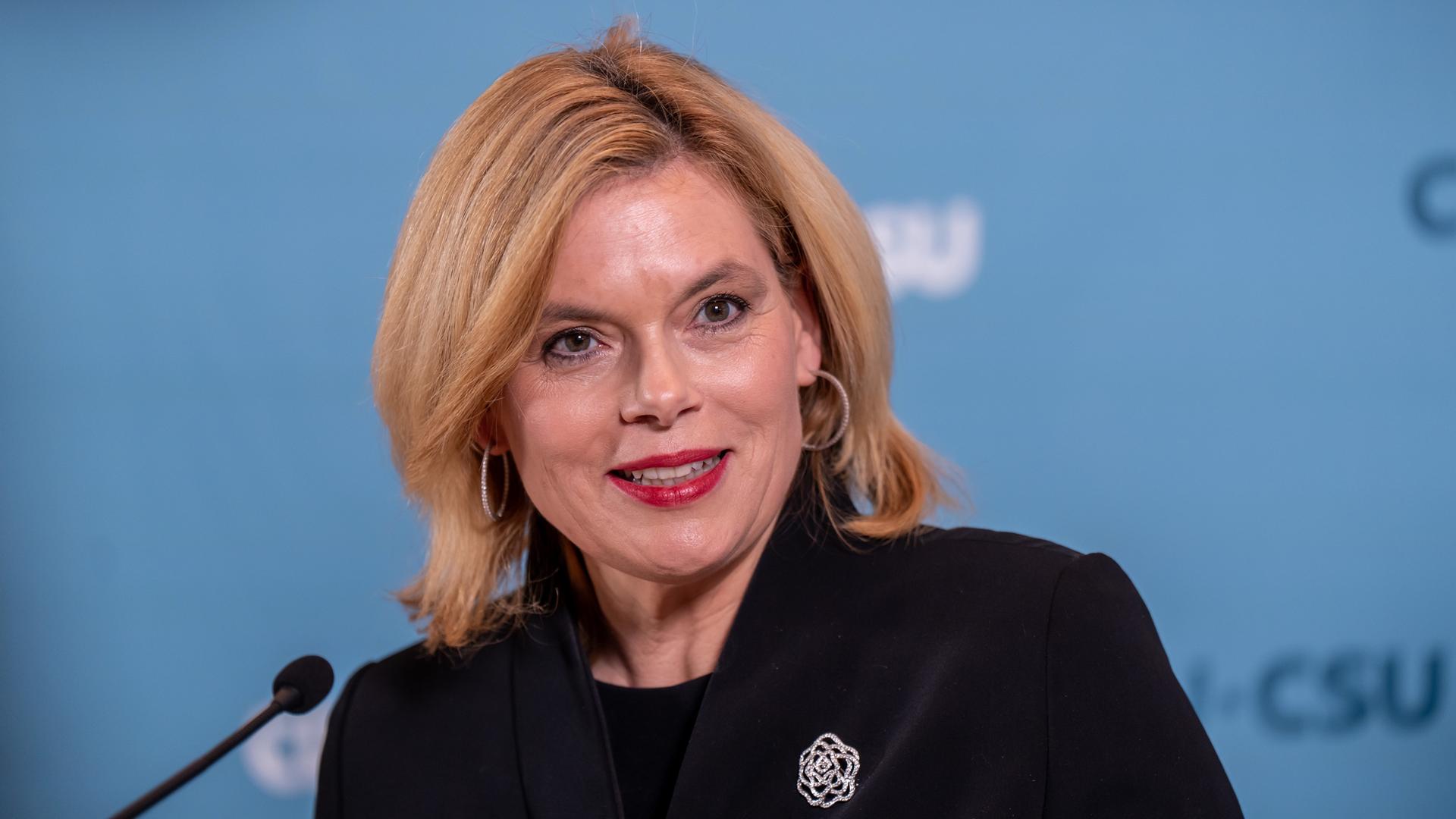

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner hat die Fraktionen im Bundestag aufgefordert, sich intensiv mit den Folgen der Novelle des Wahlrechts auseinanderzusetzen. Der Widerstand, den die Reform bei der Union hervorrief, war von unterschiedlichen Argumenten geprägt. Kritiker bemängelten, dass durch die Reduzierung der Sitze die Repräsentativität des Parlaments leidet. Insbesondere die betroffenen Wahlkreissieger sehen sich durch die Neuregelung benachteiligt, da sie das von den Wählern verliehene Mandat nicht in der erwarteten Form ausüben können. Diese Entwicklung könnte die politische Stabilität und die Qualität der parlamentarischen Arbeit gefährden.

Der politische Diskurs über Wahlrechtsreformen

Wahlrechtsreformen sind ein häufiges Thema in der politischen Debatte. Sie sind oft daran gebunden, die Effizienz und Repräsentativität des politischen Systems zu verbessern. In diesem Kontext tauchen immer wieder Vorschläge auf, die eine Reform des bestehenden Systems zum Ziel haben. Die aktuelle Diskussion zeigt, wie schwierig es sein kann, ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Sitze und den Rechten der Wähler zu finden. Solche Reformen sind darauf ausgelegt, die Integrität des Wahlprozesses zu wahren, sie laufen jedoch auch Gefahr, die Interessen bestimmter Gruppen zu ignorieren, was die politische Landschaft weiter polarisiert und zu mehr Widerstand führen kann.

Folgen für die parlamentarische Arbeit

Die Beschlüsse und Novellen hinsichtlich des Wahlrechts haben direkte Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit in Deutschland. Mit weniger Sitzen inseriert das Parlament einerseits die Möglichkeit, effizienter Entscheidungen zu treffen, andererseits könnte das fehlen der Überhang- und Ausgleichsmandate zu einem Ungleichgewicht in der Vertretung führen. Insbesondere die Frage, wie diese Sitze auf die verschiedenen Parteien verteilt werden, ist von zentraler Bedeutung. Die Erfahrungen aus den jüngsten Wahlen zeigen, dass eine Umstellung der Mandatsverteilung nicht nur die Struktur des Parlaments beeinflusst, sondern auch das Vertrauen der Wähler in die Demokratie in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass die Diskussionen über das Wahlrecht nicht nur zu praktischen Lösungen führen, sondern auch das Verständnis für die Bedürfnisse der Wählerschaft widerspiegeln.

Fazit: Die Notwendigkeit eines transparenten Diskurses

Die Reform des Bundestagswahlrechts stellt eine einschneidende Änderung in der politischen Landschaft Deutschlands dar. Die verschiedenen Perspektiven und Bedenken, die von der Opposition und anderen Akteuren geäußert werden, machen deutlich, dass es notwendig ist, einen transparenten und konstruktiven Diskurs über die Rahmenbedingungen für zukünftige Wahlen zu führen. Die Herausforderungen, die sich aus dieser Reform ergeben, müssen ernst genommen werden, um die Integrität des politischen Systems aufrechtzuerhalten und das Vertrauen der Wähler zu stärken.