Klöckner fordert ReformReform Eine Reform bezeichnet eine gezielte Veränderung oder Verbesserung bestehender Strukturen, Gesetze, Systeme oder Prozesse. Ziel ist es, Missstände zu beseitigen, Abläufe zu modernisieren oder gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen anzupassen. Reformen können einzelne Bereiche betreffen oder umfassende Veränderungen auslösen und entstehen oft aus gesellschaftlichem, technischem oder politischen Bedarf. #Erneuerung #Umgestaltung #Neuausrichtung #Strukturreform des Bundestagswahlrechts

Änderungen im deutschen Wahlrecht: Ein Überblick

Im Rahmen der aktuellen politischen Entwicklungen hat die Ampel-Koalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, wesentliche Änderungen im Bundestagswahlrecht vorgenommen. Diese Reform führte zu einer bedeutenden Reduktion der Sitze im Bundestag, die von 735 auf 630 gesenkt wurden. Grundlegend für diese Reduktion war das Streichen von Überhang- und Ausgleichsmandaten, was sowohl positive als auch negative Reaktionen in der politischen Landschaft auslöste. Während die Koalition die Reform als Schritt zur Effizienzsteigerung betrachtete, gab es berechtigte Bedenken über die Auswirkungen auf die Repräsentation und die Bedeutung der Stimmen der Wähler.

Politische Reaktionen und Kritik

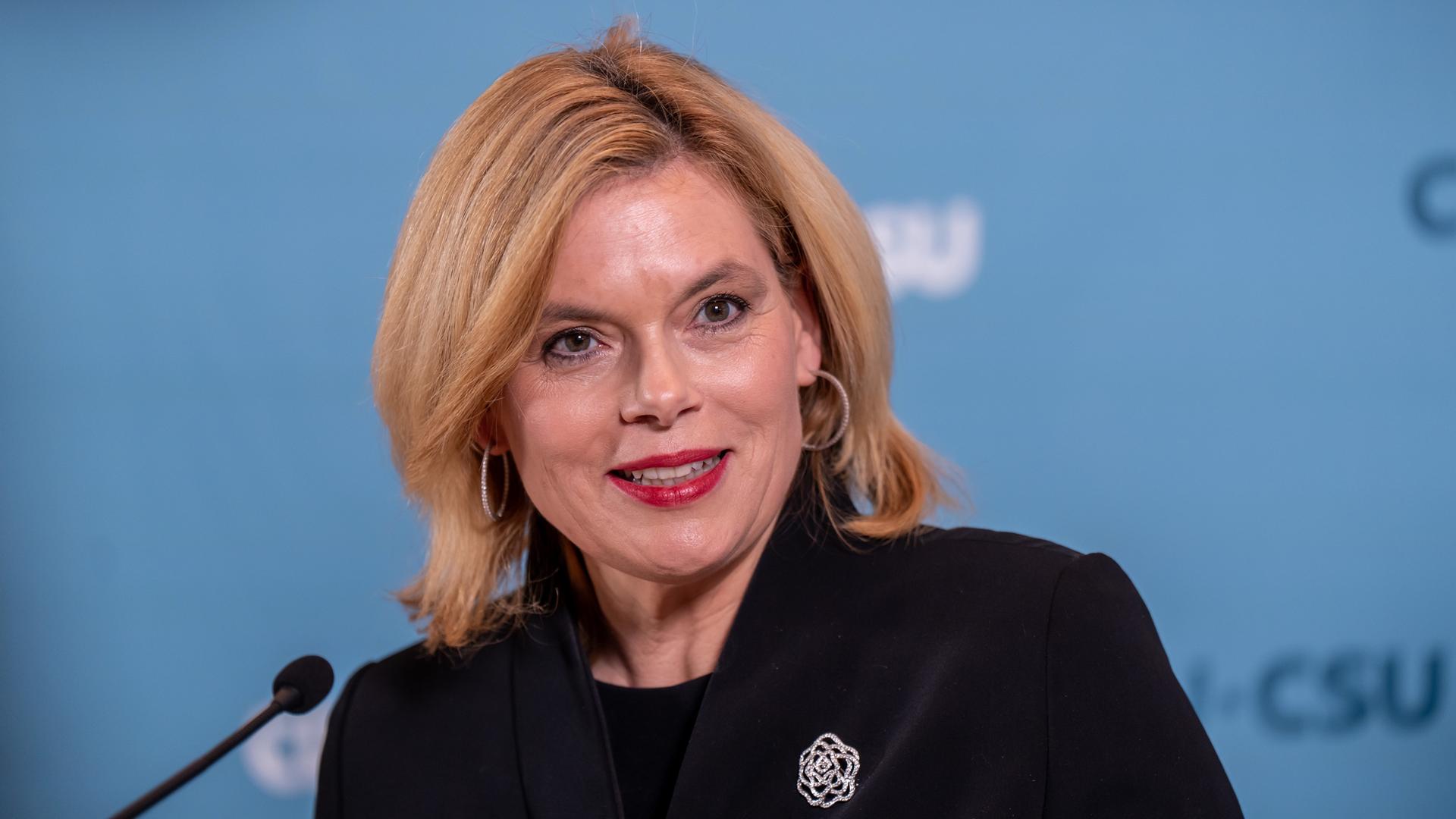

Die Reform des Wahlrechts wurde von der CDU, allen voran von der Politikerin Julia Klöckner, massiv kritisiert. Klöckner forderte die Fraktionen auf, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, und warf der Ampel-Koalition vor, die Bedeutung der Erststimme zu entwerten. Diese Aussage verdeutlicht die Sorge, dass durch die neuen Regelungen viele direkte Mandate nicht mehr wie gewohnt zugewiesen werden, was insbesondere in 23 Wahlkreisen zu spürbaren Veränderungen führt. Politische Analysten sehen in dieser Problematik eine potenzielle Gefährdung der demokratischen Teilhabe, da ein hoher Verlust an direkter Wählerschaft zu einer Distanzierung zwischen Wählern und gewählten Vertretern führen könnte.

Konsequenzen für die Wählerschaft

Die Folgen der Wahlrechtsreform sind vielschichtig. Für die Wähler bedeutet die Reduzierung der Mandate eine Veränderung in der Art und Weise, wie sie ihre Stimme einbringen und repräsentiert werden. Die direkte Wahl von Abgeordneten, welche durch die Erststimme erfolgt, könnte an Bedeutung verlieren, während parteiliche Gesamtergebnisse stärker in den Mittelpunkt rücken. Diese Verschiebung kann dazu führen, dass Wähler weniger Einfluss auf ihre spezifischen lokalen Vertreter haben, was die politische Verantwortung und den Kontakt zu den Bürgern beeinträchtigen könnte. In einem demokratischen System ist es jedoch essentiell, dass die Wähler sich durch ihre Stimmen in der politischen Landschaft vertreten fühlen.

Ausblick auf die zukünftige politische Landschaft

Die Bundestagswahlrechtsreform wird auch in der Zukunft zentrale Fragen für die politische Landschaft aufwerfen. Wie werden die Wählerschaft und die Parteien auf die neu geschaffenen Bedingungen reagieren? Experten warnen davor, dass es zu einer weiteren Entfremdung zwischen der Partei und der Bevölkerung kommen könnte, falls die das Vertrauen in die politische Repräsentation schwindet. Die CDU plant bereits, den Reformprozess kritisch zu begleiten und mögliche weitere Schritte zu erörtern. Insbesondere Klöckner hat bereits angekündigt, dass die Partei die politischen Diskussionen um die Reform zum zentralen Thema ihrer zukünftigen Strategie machen wird. Diese Entwicklung wird spannende Dynamiken in der deutschen Politik hervorrufen, die es zu beobachten gilt.

Fazit: Im Spannungsfeld von Reform und Repräsentation

Die Reform des Bundestagswahlrechts stellt einen bedeutenden Einschnitt in die deutsche parlamentarische Landschaft dar. Die Diskussionen über die Entwertung der Erststimme sowie die damit verbundenen Konsequenzen für die Wählerschaft sind nur der Anfang eines größeren, anhaltenden Dialogs über die Effizienz und Repräsentation in der Politik. Künftige Wahlen werden zeigen, wie sich diese Veränderungen auf das Wahlverhalten und die politische Partizipation auswirken werden.