Schuldenpaket im Bundestag: Fünf Szenarien im Überblick

Anforderungen für eine Einigung der Parteien

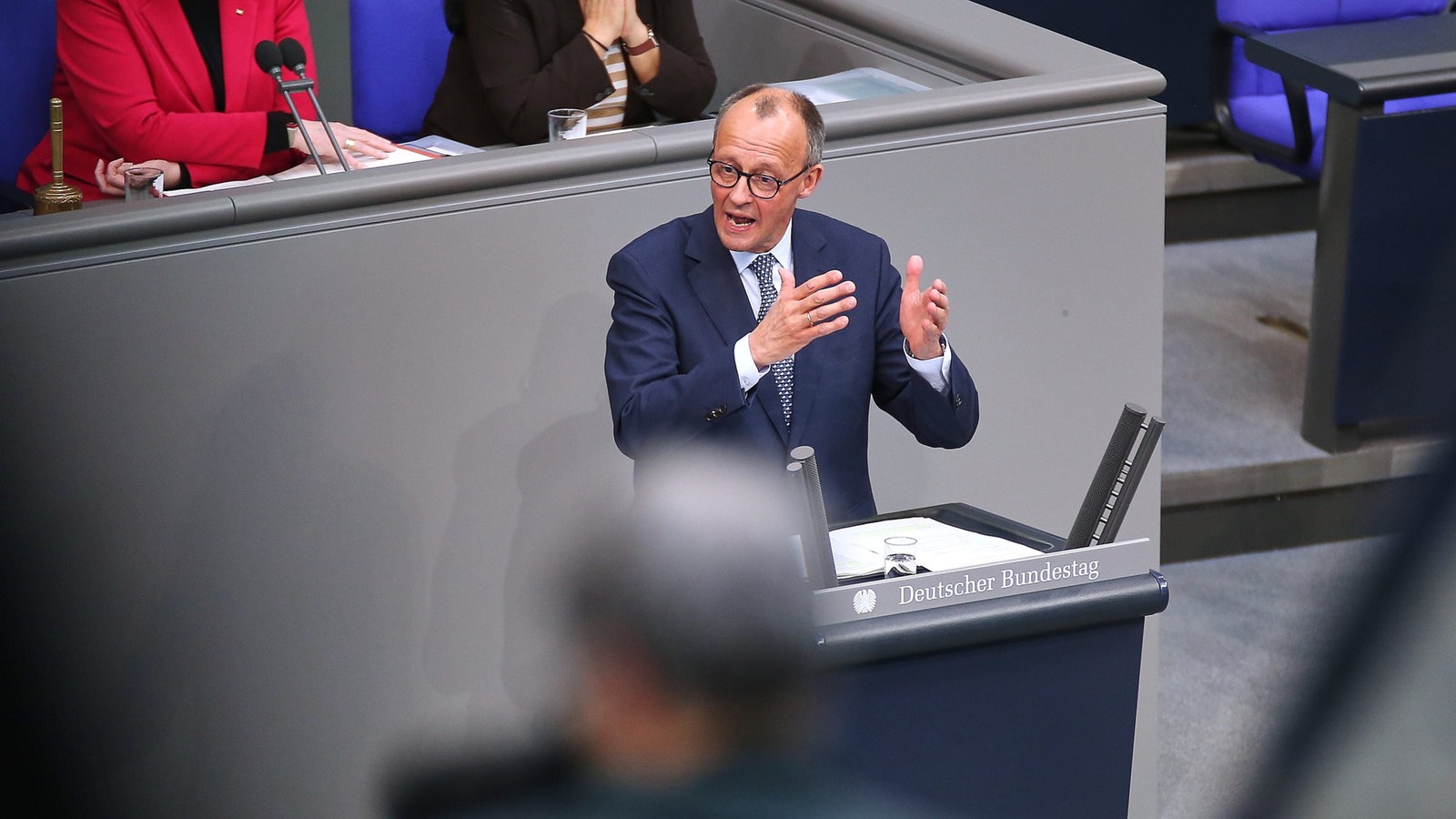

Im Kontext der aktuellen politischen Entwicklungen stellt sich die Frage, ob eine Einigung über das schwarz-rote Vorhaben erzielt werden kann. Sollte dies in keinem Punkt gelingen, wird es für Friedrich Merz, den Kanzlerkandidaten der Union, deutlich schwieriger. Eine gescheiterte Einigung würde die Basis der bisherigen Vereinbarungen zwischen der Union und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) untergraben. Dies könnte auch erhebliche finanzielle Konsequenzen haben, da viele geplante Projekte ohne zusätzliches Geld nicht realisierbar wären. In einem solchen Szenario wären dramatische Kürzungen in anderen Haushaltsbereichen unvermeidbar.

Die Bereitschaft der SPD, unter diesen Bedingungen weiterhin mit der Union zu kooperieren, wäre stark fragwürdig. Es müsste viel Vertrauen neu aufgebaut und zahlreiche Punkte verhandelt werden, um zu einer tragfähigen Einigung zu gelangen. Besonders herausfordernd würde die Situation, wenn man die Alternativen betrachtet: Nach der Bundestagswahl 2025 gibt es keine realistische Perspektive für eine Koalition, solange eine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) und Minderheitsregierungen ausgeschlossen bleibt.

Einigung im Bundestag unter Druck

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Parteien zwar einen Kompromiss erzielen, dieser jedoch bei der Abstimmung im alten Bundestag scheitert. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Union, SPD und Grüne zusammen 31 Stimmen mehr als für eine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich sind. Diese Mehrheit könnte in der Praxis ausreichen, um etwaige Ausfälle aufgrund von Krankheit einzelner Abgeordneter zu kompensieren. Die Wahrscheinlichkeit einer geschlossenen Abstimmung der Fraktionen ist dementsprechend hoch, insbesondere wenn die Abstimmung namentlich erfolgt und damit eine höhere Verantwortung für die Abstimmenden bedeutet.

Künftige Herausforderungen durch das Bundesverfassungsgericht

Ein weiteres bedeutendes Hindernis könnte von Seiten des Bundesverfassungsgerichts ausgehen. In Karlsruhe liegen bereits mehrere Anträge von Abgeordneten der AfD und der Linken vor, die mit unterschiedlichen rechtlichen Argumenten darauf abzielen, die Verabschiedung des politischen Pakets zu verhindern. Zudem hat eine Abgeordnete der Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ebenfalls einen Eilantrag beim Verfassungsgericht eingereicht. Eine Entscheidung der Richter steht noch aus.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, äußerte kürzlich im ARD-„Morgenmagazin“ Bedenken, dass zahlreiche Änderungen am Grundgesetz im Eilverfahren beschlossen werden könnten, während der neue Bundestag bereits gewählt sei. Experten schätzen jedoch ein, dass der Bundestag auch bis zu seiner letzten Sitzung alle ihm zustehenden Kompetenzen, einschließlich der Befugnis zur Beschlussfassung über verfassungsändernde Gesetze, weiterhin hat. Diese rechtliche Auffassung wird von mehreren Juristen, darunter der Verfassungsrechtler Hanno Kube, unterstützt.

Zeitdruck bei der Abstimmung

Die Parteien sehen sich einem straffen Zeitplan gegenüber. In einer zweiten Sondersitzung kommende Woche soll über das Vorhaben abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass die Regelung noch rechtzeitig am 21. März in den Bundesrat gelangt. Es ist entscheidend, denn mit der Konstituierung des neu gewählten Bundestages am 25. März wird es für die Union zusammen mit der SPD schwieriger, die für Verfassungsänderungen notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu erreichen. Selbst bei Zustimmung der Grünen bleibt die Bedeutung der vorliegenden Stimmen aus dem alten Bundestag unbestritten für die erfolgreiche Gesetzgebung.

Fazit: Ein Weg voller Hürden

Die aktuellen politischen Bedingungen zeigen, dass eine Einigung zwischen den Parteien keineswegs gesichert ist. Ohne substanzielle Fortschritte könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die künftige politische Landschaft und die Regierungsfähigkeit im Land haben. Wichtig ist es, die verschiedene Szenarien und deren mögliche Folgen eingehend zu berücksichtigen, um eine Aufspaltung der politischen Verhältnisse zu vermeiden.