Blockade von KI-Tools in europäischen Unternehmen

Generative KI-Tools: Ein eingehender Blick auf die Situation in Europa

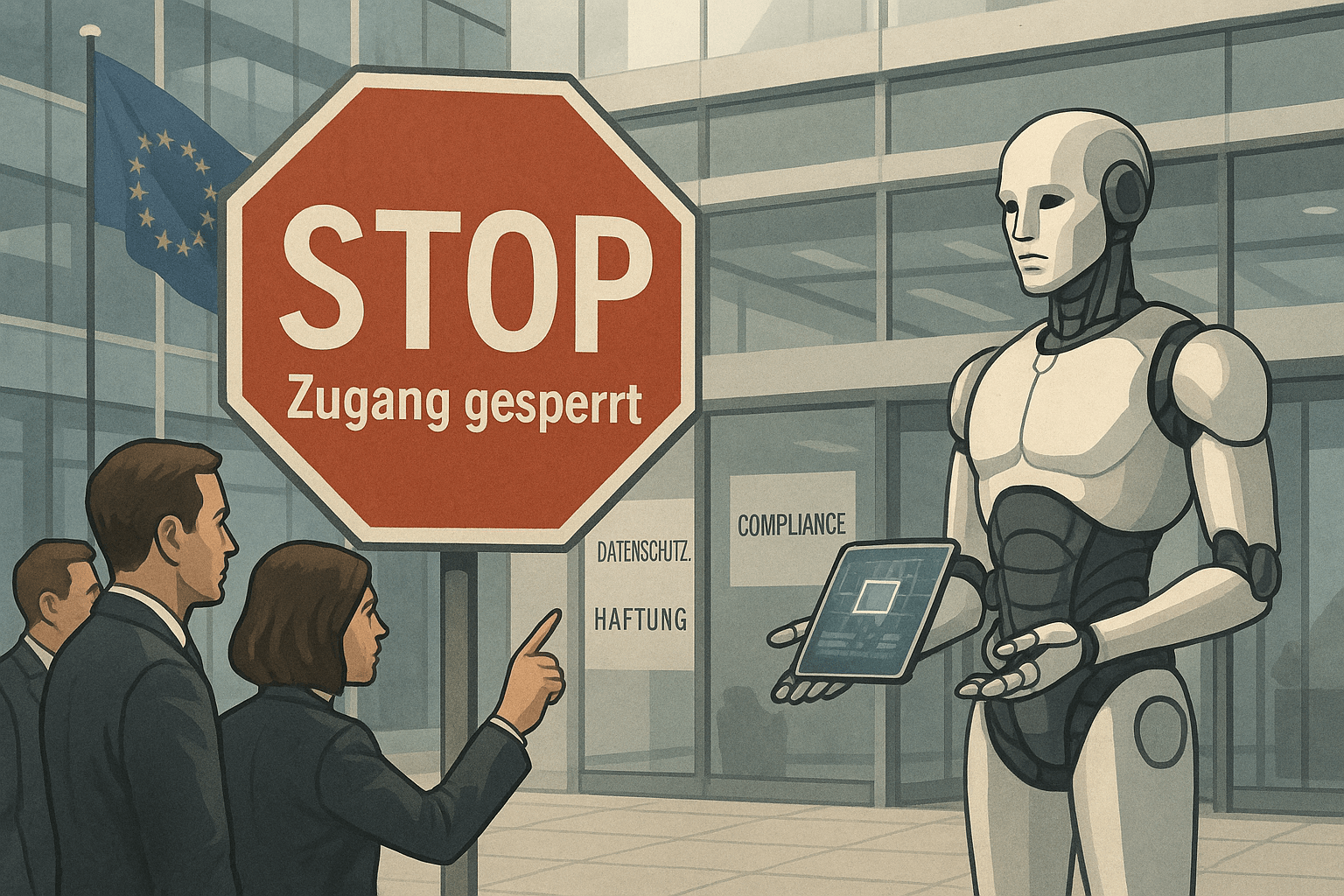

In einer Vielzahl europäischer Unternehmen werden generative KI-Tools wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Claude derzeit vorsorglich deaktiviert. Dieser Schritt mag auf den ersten Blick als technologische Zurückhaltung erscheinen, ist jedoch vielmehr eine Reaktion auf die zunehmende rechtliche Unsicherheit. Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act, dem ersten umfassenden Gesetz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz, wird der Einsatz solcher Tools ab August 2026 auch für Unternehmen, die KI nur anwenden, zu einer haftungsrelevanten Entscheidung. Die weitreichenden Vorgaben der EU stellen viele Firmen vor große Herausforderungen.

Rechtliche Anforderungen und ihre Folgen

Ab 2026 sind Unternehmen verpflichtet, die Funktionsweise der eingesetzten KI zu dokumentieren. Dazu gehört auch die Herkunft der verwendeten Daten sowie die potenziellen Risiken, die sich aus deren Nutzung ergeben. Diese Vorgaben stellen insbesondere für viele mittelständische Unternehmen sowie für regulierte Branchen wie das Finanzwesen, das Gesundheitswesen und die Verwaltung ein unkalkulierbares Risiko dar. In diesem Kontext agieren viele Organisationen pragmatisch, indem sie den Einsatz der Tools einschränken oder vollständig einstellen. Die zugrunde liegende Überlegung ist einfach: Wer keine KI-Tools verwendet, kann auch keine Fehler im Zusammenhang mit deren Nutzung machen.

Der Innovationsstau in der europäischen Wirtschaft

Die Vorsicht, die viele Unternehmen an den Tag legen, hat jedoch gravierende Konsequenzen. Im Vergleich zu Wettbewerbern in den USA und China, die generative KI bereits für die Prozessautomatisierung, die Kundenkommunikation und die Datenanalyse nutzen, verlieren europäische Firmen wertvolle Zeit. Studien zeigen, dass KI in der Lage ist, bei Verwaltungsaufgaben bis zu 40 Prozent Zeit zu sparen – ein Potenzial, das in Europa ungenutzt bleibt. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass sich der Rückstand in der digitalen Wettbewerbsfähigkeit Europas weiter vergrößert.

Die Europäische Kommission betont zwar, dass der AI Act vor allem dazu dient, Vertrauen in den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Doch Vertrauen allein ersetzt nicht die Praxistauglichkeit der Anforderungen. Viele Unternehmen fühlen sich mit der Komplexität der neuen Regelungen und den fehlenden Standards überfordert. Sogar große Unternehmen wie SAP, Airbus oder ASML ausgesprochen öffentlich den Wunsch nach einer Verschiebung des Zeitplans des Gesetzes. Die EU-Kommission hingegen hält fest am ursprünglich festgelegten Termin: Der 2. August 2026 bleibt bestehen.

Entwicklung einer neuen Beratungsökonomie

Angesichts der wachsenden Frustration bei Unternehmen, die mit gesperrten Tools und juristischen Grauzonen konfrontiert sind, entstehen gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten. Eine zunehmende Zahl an Agenturen und Beratungen bietet „AI-Compliance-Workshops“ und „KI-Weiterbildungen“ an. Viele dieser Angebote werden schnell und oft theoretisch vermittelt, wobei häufig auf PowerPoint-Präsentationen zurückgegriffen wird. Die Preise für solche Dienstleistungen sind oft hoch. Die Verunsicherung und der Druck, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen, haben sich als lukratives Geschäftsmodell erwiesen. Während Unternehmen weiterhin versuchen, einen Ausgleich zwischen Datenschutz und Innovationsdruck zu finden, schaffen es einige Anbieter, bereits jetzt von den Ängsten der Firmen zu profitieren.

Fazit: Zukünftige Herausforderungen und Chancen

Die europäische Wirtschaft steht an einem kritischen Wendepunkt im Umgang mit generativen KI-Tools. Der rechtliche Rahmen, der durch den AI Act gesetzt wird, führt zu einer vorsichtigen Annäherung an neue Technologien, die jedoch auch die Innovationskraft der Unternehmen bremst. Gleichzeitig entstehen neue Beratungsangebote, die versuchen, Unternehmen durch die Unsicherheiten zu navigieren. Ob diese Entwicklung letztlich zur Stärkung oder Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit Europas führt, bleibt abzuwarten.